Сцена Успения Богоматери завершает евангельский иконографический цикл. Икона Успения замыкает праздничный ряд русского иконостаса.

В отличие от большинства евангельских сюжетов, «Успение» сложилось целиком на основе апокрифических текстов. Предания о жизни Богоматери основываются на свидетельствах Дионисия Ареопагита (ум. 96) и Игнатия Богоносца (ум. 107). После вознесения Христа Богоматерь, как сообщают источники, оставалась на попечении Иоана Богослова и жила в его доме. Однажды во время посещения Голгофы ей явился архангел Гавриил и возвестил о ее «скором переселении из этой жизни в жизнь Небесную». на эту тему сложилась отдельная композиция – так называемое «Предсмертное Благовещение». Вернувшись в дом, Мария стала молиться, чтобы Господь вернул в дом Иоана, пропведовавшего в Эфесе, и других апостолов, также разошедшихся по разным странам. И вот всем им был голос с неба: «все вкупе всшедше на облака от конец вселенной соберитесь в град Вифлеем матери Бога нашего ради». И слетелись апостолы, говорит Иоанн Дамаскин, подобно облакам и орлам.

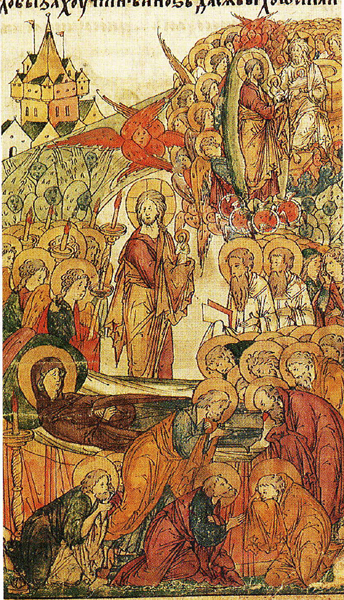

Мария сказала апостолам, когда они собрались вместе: «Возьмите кадило и сотворите молитву». И вот в третьем часу ночи, «когда должно было сотвориться Успение Божией Матери, пылало множество свечей. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Пречистая Дева Богородица. Она молилась в ожидании своего исхода и пришествия своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно облистал неизреченный Свет Божественной Славы, пред которым померкли пылавшие свечи. Видевшие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъятного Света, и сошел сам Царь Славы, Христос, окруженный множеством Ангелов, Архангелов и других Небесных Сил...» (Месяцеслов, с. 714). Согласно древним апокрифам (изданы И. Я. Порфирьевым), все это происходило в Вифлееме, и когда кесарь Тиберий узнал о том, что твориться в городе, он велел изгнать Марию из Вифлеема. Тогда голос с неба сказал Апостолам: «Се бо в облаце провожю вы в Иерусалим» - и перенес всех в «дом Господень», где совершали молитву пять дней. Христос, спустившись с небес к одру, сказал Марии: «Не скорби, Мати Моя, но радуйся», затем «простерши же руце свои Господь и прия святую и непорочную душу ея». В тот момент припали апостолы к телу Богородицы в молитве, после чего взяли его и понесли на одре. Шествие началось от Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию. Первосвященники и книжники, пылая завистью, послали иудейского священника Афонию, который попытался опрокинуть одр на землю, но тут явился Ангел Божий и огненным мечом отсек ему обе руки. Афония раскаялся и стал просить Богородицу о помиловании, и руки его «висевшие над одром отшедше и прилепися к Афонии». Тело Богородицы было погребено в Гефсиманском саду. Среди апостолов при Успении присутствовали, по словам Дионисия Ареопагита, святители Иаков – брат Господень, Иерофей, Тимофей и сам Дионисий. Кроме того, известна версия, по словам В. Н. Лазарева [стр. 163-164] сохранившаяся лишь в латинских переводах текстов. Согласно ей апостол Фома запоздал прибыть к смертному ложе Богоматери и прилетел на облаке в тот момент, когда Мария уже возносилась на небо. Он стал просить благословения у Богоматери и получил от нее пояс.

Несмотря на то, что культ Богородицы широко распространился уже в эпоху раннего христианства, о чем свидетельствуют устройство в VII веке над подземным храмом на месте погребения верхней церкви Успения Пресвятой Богородицы с высокой колокольней, сохранились изображения сцены Успения, датируемые не ранее чем XI веком. Самые ранние из них находятся в Новой церкви Токале-Килиссе в Каппадокии (Турция). Причем здесь мы обнаруживаем уже подробно разработанную иконографию. В сложной схеме композиции можно выделить несколько эпизодов, ее образующих: собственно Успение Богородицы с фигурой Христа и припавшими к одру апостолами, чудо с отсечением рук Афонии, прибытие апостолов на облаках, вознесение Богородицы на небо, эпизод с апостолом Фомой. Для удобства классификации можно выделить краткий и сложный изводы.

Краткая схема встречается на византийских миниатюрах XI-XII веков, но наиболее совершенно она выражена на обороте иконы Донской Богоматери конца XIV века (ГТГ).

Однако обычно традиционный извод Успения не столь лаконичен. Отличительной чертой иконографии XIV века является изображение не одной, а трех склоненных фигур у ног Богородицы. Ореол вокруг фигуры Христа двойной (пример - новгородская икона XV в. ): внутренний узкий миндалевидной формы и внешний широкий овальный, покрывающий собой все фигуры. Иногда он превращается в подобие стены, отделяя все фигуры от архитектурного фона. Внутри ореола как бы бесплотными изображены четыре ангела.

Стремление придать всей сцене торжественный "соборный" характер прослеживается с самого раннего времени (новгородская икона XIII в.)